相続を放置したら罰則?相続登記の義務化について

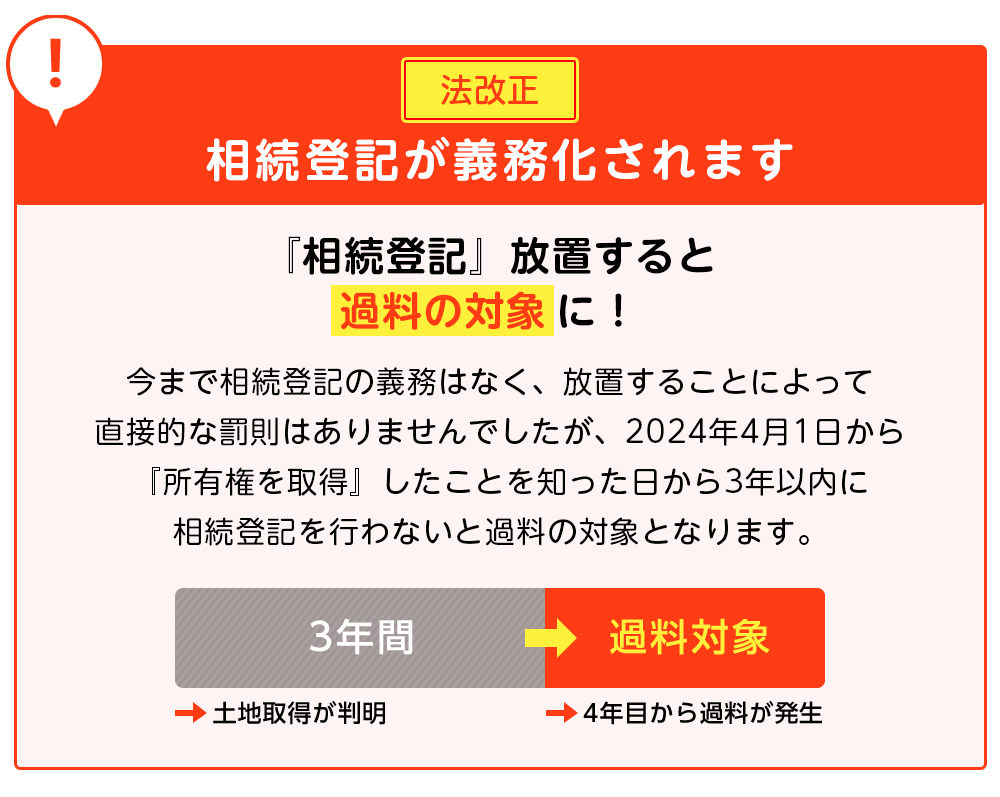

相続登記の義務化とは、令和6年(2024年)4月1日以降に発生した相続について、相続人に対して不動産の相続登記を義務付ける制度です。

これまで任意だった相続登記が、法改正により義務となり、正当な理由なく期限内に申請しない場合には過料が科される可能性があります。

相続登記の義務化とは

相続登記の義務化とは、不動産を相続した相続人に対して、一定期間内に相続登記を申請することを法律で義務付けた制度です。この制度は、令和3年に成立した「民法等の一部を改正する法律」に基づいており、令和6年(2024年)4月1日以降に発生した相続から適用されています。

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)名義の不動産を相続人名義に変更する手続きのことです。これまでは相続人が自ら進んで行う任意の手続きでしたが、義務化により必ず行わなければならない手続きとなりました。

| 義務化の対象となる相続 | 令和6年(2024年)4月1日以降に発生した相続 |

|---|---|

| 義務化の対象者 |

|

この表は相続登記義務化の対象となる相続と対象者を示しています。令和6年4月1日より前に発生した相続については、義務化の対象とはなりませんが、早めに相続登記を行うことがおすすめです。

相続登記の義務化の概要

相続登記の義務化は、「民法等の一部を改正する法律」および「不動産登記法等の一部を改正する法律」に基づいています。この法改正の主な目的は、所有者不明土地問題の解決と、将来的な土地の有効活用を促進することです。

所有者不明土地問題とは

所有者不明土地とは、登記簿上の所有者が死亡しているにもかかわらず、相続登記がされておらず、現在の所有者が不明な土地のことを指します。全国的に所有者不明土地が増加しており、公共事業の実施や災害復興の障害となっています。

| 所有者不明土地の問題点 | 所有者の特定が困難なため、土地の売買や開発などの取引ができない |

|---|---|

| 社会的影響 |

|

上記の表は所有者不明土地によって生じる問題点をまとめたものです。このような問題を未然に防ぐために相続登記の義務化が実施されました。

相続登記の申請期限と過料

相続登記の義務化に伴い、申請期限が設けられました。相続の開始(被相続人の死亡)を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

また、相続により不動産を取得したことを知った日が相続開始を知った日から3年を経過した後である場合は、その取得を知った日から3年以内に申請しなければなりません。

| 申請期限 | 相続開始(被相続人の死亡)を知った日から3年以内 |

|---|---|

| 過料の額 | 正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料 |

| 正当な理由の例 |

|

この表は相続登記の申請期限と、期限を守らなかった場合の過料、そして正当な理由として認められる可能性がある例を示しています。過料は行政上の制裁であり、義務違反に対する罰則として科されるものです。

過料の対象になる場合とならない場合

相続登記の申請を怠った場合でも、すべての場合に過料が科されるわけではありません。正当な理由がある場合は、過料の対象とはなりません。

- 過料の対象になる場合:正当な理由なく期限内に申請しなかった場合

- 過料の対象にならない場合:遺産分割協議が成立しないなど正当な理由がある場合

- 過料の対象にならない場合:令和6年4月1日より前に発生した相続の場合

このリストは相続登記の申請を怠った場合に過料の対象となるケースとならないケースを示しています。正当な理由の有無は個別の事情によって判断されますので、不安がある場合は司法書士などの専門家に相談することがおすすめです。

相続登記の義務化の例外

相続登記の義務化には、いくつかの例外が設けられています。すべての相続不動産が無条件で義務化の対象となるわけではないため、自分のケースが義務の対象となるか確認することが重要です。

| 義務化の例外となるケース |

|

|---|

この表は相続登記の義務化の例外となるケースを示しています。例えば、遺産分割協議が成立していない場合は、その協議中は申請義務は発生しません。ただし、遺産分割協議の成立後は速やかに相続登記を申請する必要があります。

相続人申告登記制度の活用

遺産分割協議が成立していない場合でも、「相続人申告登記」という制度を利用することができます。これは、相続人であることを登記官に申し出て、登記簿に相続人である旨を記録する制度です。

相続人申告登記を行うことで、正式な相続登記をするまでの間、相続登記の申請義務を一時的に満たしたことになります。ただし、最終的には遺産分割協議などにより相続登記を行う必要があります。

| 相続人申告登記のメリット |

|

|---|

この表は相続人申告登記のメリットを示しています。相続人申告登記は、遺産分割協議が成立するまでの「つなぎ」として活用できる制度です。特に相続人が多数いる場合や遺産分割協議が難航する可能性がある場合には検討する価値があります。

相続登記の申請方法

相続登記の申請方法には、主に法務局に直接申請する方法と、司法書士に依頼する方法があります。一般的には専門知識が必要となるため、司法書士に依頼するケースが多いですが、自分で行うことも可能です。

- 必要書類の収集:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、固定資産評価証明書など

- 遺産分割協議書の作成:相続人が複数いる場合は、全員の合意による遺産分割協議書が必要

- 登記申請書の作成:不動産の所在地、被相続人・相続人の情報などを記載

- 法務局への申請:必要書類を添えて管轄の法務局へ提出

このリストは相続登記の申請手順を示しています。手続きには専門的な知識が必要で、書類の収集だけでも時間がかかることがあります。また、相続人が多い場合や遺産分割で意見が分かれる場合は、さらに複雑になることがあります。

| 自分で申請する場合 |

|

|---|---|

| 司法書士に依頼する場合 |

|

この表は相続登記を自分で申請する場合と司法書士に依頼する場合の違いを示しています。費用面では自分で行う方が安価ですが、専門的な知識が必要なため、間違いのないよう進めるには司法書士への依頼がおすすめです。

よくある質問

Q1. 相続登記の義務化はいつから始まったのですか?

相続登記の義務化は2023年4月1日から始まりました。ただし、2023年4月1日より前に相続が発生していた場合でも、2026年3月31日までに相続登記を行う必要があります。

Q2. 相続登記をしない場合、どのような罰則がありますか?

正当な理由なく相続登記の申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。ただし、罰則の適用は慎重に行われると考えられています。

Q3. 相続登記の費用はどのくらいかかりますか?

相続登記の費用は、登録免許税と専門家への報酬から構成されます。登録免許税は不動産の固定資産税評価額の0.4%です。専門家へ依頼する場合は、不動産の数や相続人の人数によって費用が変動します。

Q4. 相続人が多数いる場合、全員の同意が必要ですか?

遺産分割協議を行う場合は相続人全員の同意が必要です。ただし、法定相続分での登記を行う場合は各相続人が単独で申請することも可能です。後日、遺産分割協議が成立した時点で再度登記を行うことになります。

Q5. 相続した不動産が複数ある場合、すべての不動産について登記が必要ですか?

はい、相続したすべての不動産について相続登記を行う必要があります。それぞれの不動産について個別に手続きが必要となりますが、同時に申請することも可能です。

まとめ

相続登記の義務化は、令和6年(2024年)4月1日以降に発生した相続から適用される重要な制度改正です。これまで任意だった相続登記が法律上の義務となり、正当な理由なく申請を怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続登記の申請期限は、相続開始(被相続人の死亡)を知った日から3年以内とされています。ただし、遺産分割協議が成立していないなど正当な理由がある場合は、過料の対象とはなりません。

相続登記の義務化は、全国的に増加している所有者不明土地問題を解決するための重要な取り組みの一つです。相続が発生した際には、期限内に適切な相続登記を行うか、相続人申告登記などの制度を活用して義務を果たすことが重要です。

相続登記の手続きは専門的な知識が必要となるため、不安がある場合は司法書士などの専門家に相談することがおすすめです。早めの対応により、将来的なトラブルを防ぎ、スムーズな不動産の承継を実現しましょう。

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり結果を保証するものではありません。地域の運用や事案の内容により結論は異なります。最終判断は必ず専門家への相談により行ってください。